【やさしい技術解説】スイッチング電源のノイズ測定は何故難しいのか? その2

スイッチング電源のノイズは出力端のみならずFGなどの他の端子にも現れます。これは浮遊容量などの影響によりFGまでの経路などもなんらかのインピーダンスを持ち、高周波領域ではノイズ電流の流れる経路が発生する為です。このノイズはいわゆるコモンモードノイズとしてノイズが回り込む原因となります。

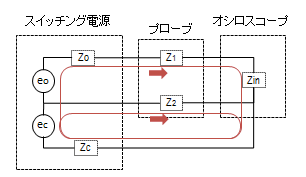

図1はオシロスコープをスイッチング電源に接続しノイズを観測する際に発生するノイズの回り込みについて表した等価回路です。図中のecがFG側に現れるノイズ電圧源を表したものです。スイッチング電源にオシロスコープを接続するとスイッチング電源のFGとオシロスコープのコモンが接続され、プローブとコモン間で2つの電流経路が形成される事になります。ここで注目すべき点はプローブのGND線の問題です。

ノイズを測定すると言うことをもう少し基本に立ち戻り考えて見ましょう。

ノイズと言うのはある基準となる電位との間に生じる規則的あるいは不規則な電位の変化に他なりません。とするとノイズを測る場合には非測定物と測定器の間で基準となる電位を一致させなければ正確に測る事が出来ない事は容易に御理解頂けると思います。しかし残念ながら高周波成分を含むノイズ源であるスイッチング電源を測定する場合はこれが簡単には行きません。オシロスコープのGND線で直接短絡したつもりでも交流的にはインピーダンス=交流抵抗(図中Z2)が生じるために電位差が発生してしまいます。

この経路を通って電流が流れ、プローブのGND線での電位差によりノイズとしてオシロスコープ上で観測される結果となってしまいます。これをコモンモードノイズと呼んでいます。コモンモードノイズは測定したい元のノイズに重畳して観測されるために区別する事が非常に困難です。そのためこのコモンモードノイズまで含めた結果をノイズとして観測されている場合が多く、ノイズ測定を難しくしている大きな要因となっています。