Modbusって、そもそもナニ?

はじめに

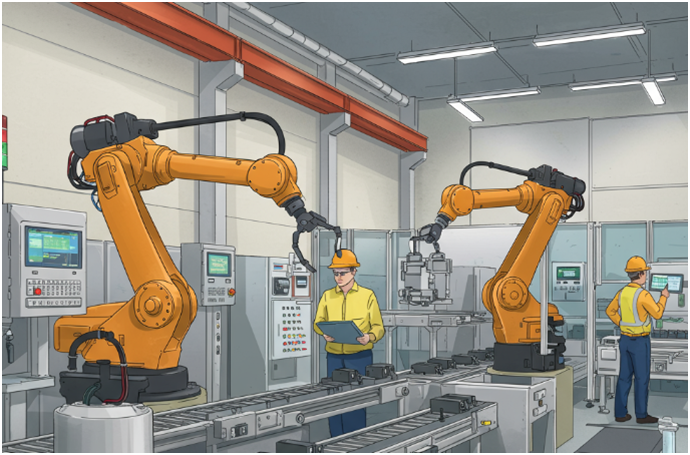

Modbusは、簡単に言うと「いろいろな機械や機器同士が情報をやり取りするための共通ルール」であり、主に工場や産業機械の自動化で使われる通信プロトコル(データのやり取りの手順や約束ごと)です。本稿ではModbusについて、わかりやすくご説明します。

Modbusとは?

Modbusは、1979年に作られた通信規格で、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)やセンサ、監視システムなどの機械同士を接続するために開発されました。

たとえば、工場のPLCがセンサから温度を取得したり、電力メーターのデータを読み取ったり、モーターを制御する際に使われます。

ポイント

- 「機械同士が話すための言葉」 と捉えると分かりやすいです。

- 機器をつなげて使用する工場などの現場で広く使われています。

- シンプルで使いやすいため、世界中で採用されています。

合わせて読みたい

Modbusのしくみ

Modbusの仕組みは「主役(マスター)」と「補佐(スレーブ)」のやり取りで動きます。

マスターとスレーブ

- マスター:データを要求する機器(例:PLCやPCなど)

- スレーブ:データを提供する機器(例:センサ、アクチュエータ、計測器など)

マスターがスレーブに対して「今の温度を教えて」とか「この値を設定してください」と指示を出し、スレーブが「はい、温度は25度です」と応答するような流れです。

Modbusの種類

Modbusには複数のバージョン(通信方法)がありますが、主なものは以下です。

(1) Modbus RTU(Remote Terminal Unit)

- シリアル通信(RS-485やRS-232)を使います。

- 「バイナリ形式」でデータをやり取りし、高速で効率的。

- 工場などの現場でよく使われる形式。

(2) Modbus ASCII

- シリアル通信を使うが、データを「文字形式」でやり取りします。

- 分かりやすい反面、RTUに比べて通信速度は遅め。

(3) Modbus TCP/IP

- Ethernet(イーサネット)を使った通信。

- インターネットやローカルネットワークを使えるので、距離や配線が自由。

- 最近では主流になりつつあります。

合わせて読みたい

Modbusのデータ構造

Modbusのデータは「レジスタ」と呼ばれる記憶装置のような領域に保存されています。

主なデータ領域

- コイル:0か1(ON/OFF)の状態を表すデジタル信号。

- 入力ステータス:スレーブから読み取るだけのデジタル信号。

- 入力レジスタ:マスターが読み取れる「アナログ値」。

- 保持レジスタ:マスターが読んだり書き込んだりできる「アナログ値」。

例)

モーターのオン/オフを決めるには「コイル」を操作し、温度センサのデータを読み取るには「入力レジスタ」を参照する、というイメージです。

なぜModbusが使われるのか?

| シンプルでわかりやすい | 難しい設定が不要で、扱いやすいです。 |

| 汎用性が高い | 多くのメーカーの機械や装置に対応。 |

| 低価格 | 導入コストが低く、特別な機器を必要としない。 |

| 信頼性が高い | 長い歴史があり、試行錯誤を重ねて安定しています。 |

具体的な使い方(例)

例1:温度データの取得

- マスター(PLC)がスレーブ(温度センサ)に「温度を教えて」と命令を出す。

- スレーブが「27.5°C」と応答を返す。

- マスターはそのデータを記録してモニターに表示する。

例2:モーターの操作

- マスター(PLC)がスレーブ(モータードライバ)に「モーターを回しなさい」と命令を送る。

- スレーブが命令を受けてモーターを回転させ始める。

Modbusを使うときの注意点

| アドレス設定 | スレーブ機器ごとに「アドレス」という番号を設定しないと混乱します。 |

| 通信距離 | RTU(RS-485)は通信距離に限界(最大1200m)があるので注意が必要です。 |

| 速度の調整 | 使用環境に応じて通信速度(ボーレート)を設定します。 |

初心者がModbusを扱う前にやるべきこと

| 基本的な用語に慣れる | マスター、スレーブ、レジスタなどの意味を理解しましょう。 |

| シミュレーション環境を使う | PC上で動くシミュレーター(Modbusマスターツール・スレーブエミュレーター)を探して試してみましょう。 |

| 実機で試す | 例えば、ArduinoやRaspberry Piなどの安価なデバイスを使って、実際に通信を試すと理解が深まります。 |

合わせて読みたい

まとめ

Modbusは「機械同士を話させるための簡単なルール」と思えば難しくありません。工場の自動化や機械の制御で必要不可欠な存在であり、特にこれからPLCを勉強したい人にとっては、必ず押さえておきたい技術のひとつです!